前の10件 | -

危ないじゃないか [それはいけない]

***************************************************************************

※追記。

新しいblogに移行しました。

第二楽章ということにしました。

***************************************************************************

これがこちらでの最後の記事になると思います。

写真は一月の寒い時期のものですが、いつも朝立ち寄るコンビニで、ほぼ毎回氷が捨てられているのです。

夏は氷はありませんが、水が流れた後があるのです。

その頃はコンビニで掃除をして水を捨てたのかと思っていました。

ある時訊いてみましたら、特定のお客が残った飲み物を捨てるらしいのです。

ちょうどそこに足を下ろすのですが、ただでさえ白線の上は滑りやすいのに氷があっては危ないです。

いつか誰かが足を滑らせて頭を打って怪我をするかもしれません。

その後実際に捨てているのを見ました。

コンビニのスタッフも注意してくれ、何日かしたらそうした行為は行われなくなったようです。

ここはガソリンスタンド併設なのですが、ずっと以前に店の脇でタバコを吸っている人を見たのでお店のスタッフに言いました。

つい先日は給油しながら携帯電話で話している人を見ました。

ネットで話題になるような事ではありませんが、世の中いろいろあるのですね。

クレマチスが咲いた [花、植物]

空は一面の雲で過ごしやすい朝です。

昨日まで日中は夏のようでしたが、少し春が戻るという予報です。

さて今回アップした画像でほぼ容量がいっぱいになったので、今夜からは新しい blog を始めます。

今までとそれほど変わらないものになると思います。

URL は最初の記事を投稿してからお知らせします。

シラー・カンパニュラータの青はほぼ終わってしまってピンクが咲きじ始めました。

一緒に咲くわけではないのですね。

サルナシに蕾ができていました。

マタタビやキウィフルーツの仲間ですが、ニャンコが寄ってくる様子はありません。

ハコネウツギがもうすぐ咲きます。

先日名前がわかったカマシアです。

もう終わりかけています。

シラー・ペルビアナが咲きました。

サツキの間から顔を出します。

なんでこんなところに生えたのでしょう?

多分ハルジオンです。

オキザリスも咲き始めます。

グラジオラス・ビザンティヌスも咲きました。

白いですがこれも多分ハルジオンです。

チガヤはツバナとも呼ばれます。

サツキはまだ見られます。

白いのは多分ツツジです。

サンタンカは夏のイメージです。

クレマチスも暑い時期のイメージです。

良い状態が見られるのは短いです。

平戸ツツジ「花車」です。

二箇所で咲いています。

独特の姿です。

ニンジンに似たオルレア。

秋も咲いていたような気がするバーベナ。

シランは見頃になりました。

白も咲き始めました。

たまにこういうものが出現します。

クマガイソウは見納めです。

ジャーマンアイリスも咲き始めました。

ベロを出しているかのようです。

オダマキも二箇所で咲きます。

続きは明日以降アップします。

大事に使おう [道具]

5年前の八月に購入して翌年九月に使い始めた(今は別のものを使っている)豊岡鞄のショルダーバッグですが、その後小さめの商品も購入しています。

撮影でレンズを複数持ち出す時など貴重品だけを小さいものに入れて使っています。

あるときレザーのストラップ部分を傷めてしまって使えない状態になったのでストラップだけ作ってもらえるかどうか問い合わせたところできるということだったのでお願いし、昨日届きました。

本体に取り付けてある部分まで送っていただけました。

ストラップ本体だけが必要だったので交換は簡単で、元通りになりました。

これでまだ使えるものを捨てずに済みました。

気に入ったものは長く使いたいですね。

紐付け:マイナンバーカード [お得]

マイナンバーカードの情報更新の通知が先月来ていたので先月手続きをしたのですが、もう5年経ったのかと思いましたら記事を読み返してみると四年前でした。

保険証もこれ、運転免許証もこれでということですが、保険証は今月いっぱいで切り替えの必要があるので手続きを訊きに行きました。

二週間前から手続きできるということだったので必要なものを持って今月中に行くことにしました。

紐付けはすぐできるというのでついでなのでやっておきました。

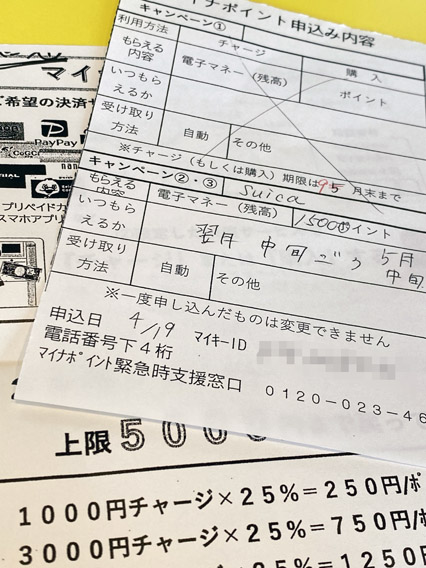

最初にもらえる 5,000ポイントについては3年前の七月に手続きをしましたが、そうした記録もしっかり残っていました。

他の手続き

その1。保険証としての申込。

その2。公金受取口座の登録。

それぞれで 7,500ポイント。計15,000ポイント。

が来月付与されるとのことです。

この期限は来月までだったものが9月末までに延長されているそうです。

なお現在使っている保険証は切り替えをしてもマイナンバーカードに特別手続きをする必要はなくて、新しい保険証(カード)も発行されるそうです。

読取用の端末がある医療機関でもない医療機関でも困ることはないというわけです。

免許証もそうなんでしょううか?

今年は車検ですが車検証も(マイナンバーとは関係ありませんが)変わるそうです。

おじさんにはついていけない時代になりつつあるということでしょうか。

今週の土曜は雨の予報はないのでいつもの通り撮影できそうですが、blog の容量はいっぱいになりそうです。

土曜日に新しいものに切り替えることになりそうです。

Cerisier:Bagels, donuts and a cup of coffee [美味しそう]

良いお天気で上着は邪魔でした。

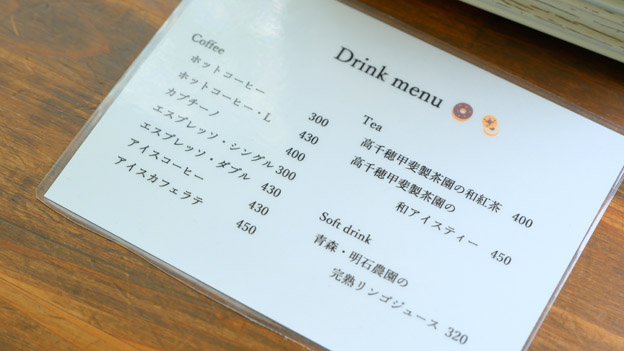

いつもの粉桜さんの店舗で火曜と水曜に営業している Cerisier(スリジエ。フランス語で桜)さんに初めて行ってみました。

去年の 10/4 に新規オープンしています。

窓から気持の良い風を入れながら走りました。

このところ中距離の運転が多く荷物も減らしたので燃費が伸びました。

粉桜さんは火曜から木曜がお休みなのでそのうち二日を使います。

粉桜さんは 11:00 - 18:00 の営業ですがこちらは 10:00 - 16:00 の営業です。

木曜日はどちらもお休みです。

2時少し前に着きました。

テイクアウトのお客さんが多いようでした。

だいぶ売れているようでした。

いつもはパンやデニッシュが並んでいるテープルが席になっています。

コーヒーと抹茶のドーナッツをいただいてみました。

ドーナッツ生地は甘すぎず、幾つでも食べられそうです。

窓際の席も使えます。

明日はどちらもお休みです。

来週また行ってみましょう。

今度はベーグルかな。

美味しいものは良い器に [美味しそう]

粉桜さんのイチゴのデニッシュです。

下の器は Royal Copenhagen のフルレースのお皿とティーカップのソーサーです。

ティーカップのソーサーは昔々はこれでお茶を飲んでいたのだそうです。

カップは高価だったとか。

だからというわけではないのですが、カップを受ける以外の使い方をしても良いのではないかと思うのです。

コーヒーカップとペアになるソーサーもあるのですが、これより少し小さいのでこちらにしました。

デニッシュが一層美味しそうに見えます。

場所はいつものカフェで、許可を得て撮影させていただいています。

撮影が終わった後は食べずに持ち帰っています。

デニッシュ生地とイチゴとジャムの食感のハーモニーです。

緑がきれいなので一層美味しく感じられます。

スズランの季節、始まる [花、植物]

昨日の朝の続きです。

いよいよスズランが咲き始めました。

名残惜しい椿です。

コデマリが見事に咲いています。

今年はとても勢いが良いです。

オオデマリもそろそろ咲くでしょう。

エビネはその隣で咲いています。

ちょうど日陰になるような位置です。

ピンクのシャクナゲは見頃です。

いよいよ咲き始めました。

一週間前に咲き始めました。

雨の後で埃も落ちてきれいです。

ナナカマドです。

植えてからかなり経ちますが、花が咲いたのに気づいたのは初めてです。

紅葉しないので本当にナナカマドだろうかと疑問に思っていたのですが、花を見ると間違いありません。

紅葉しないのは日当たりが良くないからかもしれません。

ヒメウツギです。

子供の頃よく見ました。

畑の境界などに植えられています。

タイツリソウが見頃です。

水滴をぶら下げているところも良いです。

葉にもいつもきれいな水滴ができます。

スパイダー咲きのガーベラが咲こうとしています。

ちょっとしょぼいですがハナミズキです。

別の方向からスズランを撮ります。

来週まではまだ楽しめそうです。

上にシャクナゲがあります。

キレンゲショウマが葉を出しました。

来週は蕾が見られるかもしれません。

花車という平戸ツツジです。

見頃です。

ピンクのハナミズキです。

高いところにしか花をつけません。

キモクレンが咲き始めました。

春も進んで花が豊かになってきました。

今日は車はエアコンは使わず窓を開けて走って気持良かったです。

上の方を少し、左側を開けると右側に反射して顔の右側に風が当たります。

右を開けるとすれ違いで埃などが入りそうですし太陽が右側にあるとガラスがない部分から入る日光が熱いですが、これだと気持が良いです。

キンランとホウチャクソウが咲いていた [花、植物]

先週訪れた時にはまだ姿が見えませんでしたがそろそろ顔を出す頃だと思っていましたので今日行ってみましたら咲いていました。

ギンランという花もありますが、どちらも生える場所を選びます。

クマガイソウなどもそうですが、土中の菌類を選ぶのです。

その菌は特定の木の根がないと生きていけないのでd子でもいいというわけにはいきませんし、やたらに掘って持って帰っても根付かないのです。

これは多分ナルコユリです。

まだ咲いていません。

花は鳴子のように並びます。

この山林ではキンランがあちこちに生えます。

見つけやすいのですが、関心のない人は気に留めないでしょうね。

きれいな綿毛がありました。

真上から撮ってみます。

中心部をトリミングしてみました。

こんなふうにくっついているんですね。

山林の中は気持が落ち着きます。

別の場所にもあちこちにあります。

小さなシンビジウム、といった感じもあります。

確かにランのような感じです。

こちらはアマドコロかホウチャクソウです。

花の付け根には突起がありません。

ナルコユリの花はアマドコロやホウチャクソウに似ていますが、花の付け根に突起があるのが特徴です。

葉の長さはアマドコロもホウチャクソウも同じくらいですが、アマドコロの方が幅があるようです。

アマドコロの花は葉と同じようにややずんぐりしているかなという印象です。

花のつき方はどちらも似ています。

枝が上部で分かれるのがホウチャクソウの特徴のようですが、見た個体はそれもはっきりしません。

花がすらっとした感じなのでホウチャクソウかなと思います。

ホウチャクソウよりアマドコロの方が見る機会が多いように思います。

アマドコロもあるかもしれません。

今度探してみましょう。

藤も咲いた [花、植物]

今日も雨の朝かと思ったら昨日の予報では降らない予報に変わっていました。

でもなんとなく降ってきそうな空ではあります。

クンシランが鉢で咲いています。

ランとついていますがラン科ではありません。

アマリリスに似ています。

シンビジウムも鉢で咲いています。

寒い時期は温室に入れるので鉢でないとダメなのです。

シラー・カンパニュラータで、ブルーベルと呼ばれる品種のようです。

鐘のような形をしています。

皐月が賑やかに咲いています。

こちらはシラー・ペルビアナにも似ていますがユリ科のカマシア(カマッシア)という花で、ライヒトリニーという品種のようです。

初めて名前がわかりました。

シラー・ペルビアナもあるのですが、まだ咲きません。

狭い場所に生えてしまったので咲いてもいい写真が撮れません。

チューリプはほぼ終わってしまいました。

咲いているのはこれだけです。

これからはサツキやツツジの時期です。

椿もまだ少し見られます。

ハナミズキが咲いていますが、我が家のはあまり見事ではありません。

白もありますが、同じような感じです。

バーベナも咲く時期です。

ニンジンによく似たオルレアという花です。

シランも咲き始めました。

白もありますがまだです。

ブルーベリーは受粉が進みました。

いちごも果実ができています。

クマガイソウは見頃です。

ベニバナトチノキに蕾ができています。

ここ3年くらい花をつけなかった藤が咲きました。

枝をだいぶ切ったのでそのせいかもしれません。

咲いてくれて安心しました。

今までなかった場所でオオバンソウが咲いています。

かなり増えるらしいです。

丸坊主になったタンポポです。

多分ハルジオンです。

見つめ合っています。

赤のシャクナゲは今が最盛期です。

白は終わってしまいました。

先週は一つだったオダマキがたくさん咲きました。

続きは明日以降アップします。

前の10件 | -